「冷え性でずっとつらいんだけど、どうしたら冷え性じゃなくなるの?何が原因なの?」

手足がキンキン、お風呂あがりもすぐ冷える、布団の中で冷たい足をスリスリ、冷えてなかなか眠れない……

これではつらいですよね?

ここでお伝えする内容を読むと、

- そもそも冷え性の人の体の中はどんな状態なのか

- 冷え性の原因となっている8つの生活習慣とは?

- 冷え性改善のためにすぐに始められる対処法

といったことが手に取るようにわかります。冷えた体を解消して温かい体で心地よく過ごしましょう。

【関連記事】湯冷めしない方法7選!お風呂に入る前には?お風呂の中では?

【関連記事】緑茶風呂の作り方と効能6選!美肌、角質ケア、冷え性改善などに

冷え性って、どんな状態?

冷え性とは、体の中がどんな状態になっていることで起こるのでしょうか?

- 体の中で熱を作れていない

- 熱が全身に行き届いていない

これが冷えを感じている時の状態。すこしくわしくお伝えしますね。

体の中で熱が作れていない

冷え性の1つは、熱が作れていない状態。

鍛えられていてがっしりとした男性と、きゃしゃで細い女性。冷え性のイメージはどちらでしょうか?

体の中で熱を作る場所はおもに「筋肉」。

筋肉量の多い人はしっかりと熱を作ることができるので、冷え性になりにくい。逆に筋肉量の少ない人は熱を作ることができないので、冷え性になりやすいのです。

女性に冷え性が多いのも筋肉量が冷え性に大きく関係しているから。日頃からウォーキングやジョギングをするなどして、筋肉量を増やすよう心がけましょう。

熱が全身に行き届いていない

冷え性のもう1つは、熱が全身に行き届いていない状態。

これは自律神経の乱れからくるもの。ストレスで交感神経が優位になると全身の筋肉はかたく緊張します。

筋肉がギュッと固くなれば、その中を通っている血管もギュッと縮んで細くなって、血液の流れが悪くなります。

熱を運ぶのも血液の役割。その血液の流れが悪くなれば、熱も行き届かなくなってしまいます。これが冷え性となって現れるのですね。

ストレスが多いと首コリ・肩コリがひどかったり、ふくらはぎがパンパンだったり、体がガチガチに固くなったり。

ストレスを減らすことも発散することも大切ですが、固くなった筋肉もしっかりほぐしてあげましょう。

*-*-*-*-*

体の中で熱を作れていない。熱が全身に行き届いていない。

そんな冷え性の原因となる8つの生活習慣とすぐ始められる対処法についてお伝えします。

冷え性の原因(1)ストレス

ストレスによる自律神経の乱れは冷え性の大きな原因のひとつ。ストレスが多ければ多いほど冷えてしまいます。

体温調節は自律神経のはたらき

暑い時は汗をかいて体を冷やしたり、寒い時はブルブルと震わせて熱を作って温めたり。

体温を調整してくれるのは自律神経のはたらきです。血液を流すのも心拍数を調整するのも筋肉を固くしたり柔らかくしたりするのも、自律神経のはたらきです。

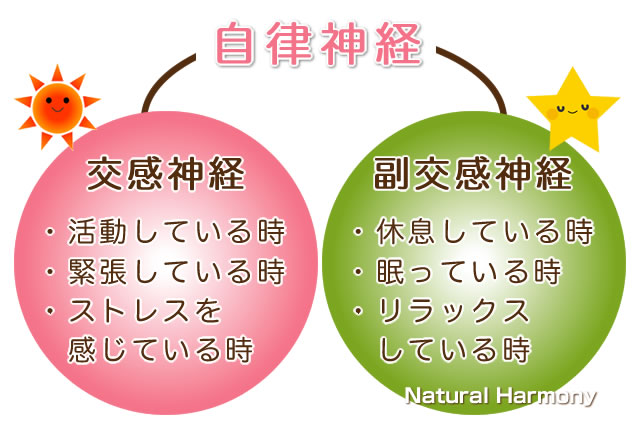

自律神経は正反対のはたらきをする交感神経と副交感神経の2つからなり、バランスよくはたらくことで私たちの健康状態を守っています。

交感神経と副交感神経がどちらもフル稼働することはできません。シーソーのようにどちらかが働けばどちらかがお休み。交感神経が80%はたらいている時は、副交感神経は20%。そんなイメージですね。

この2つがバランスよくはたらいていれば冷え性に悩むことはないのですが……

交感神経が血行を悪くする

自律神経と深い関係にあるのがストレス。

ストレスを感じている時は交感神経が優位になって、副交感神経はあまりはたらけません。

交感神経が優位になると

→ 筋肉がギュッとかたく緊張して、

→ 筋肉の中を走る血管もギュッと縮んで細くなって、

→ 血行(血液の流れ)が悪くなって、

→ 熱が全身に運ばれなくなって、

→ 体が冷えてしまう

これがストレスからくる自律神経の乱れが原因の冷え性です。

ストレスの多い毎日を過ごす私たちにとっては、ストレスは冷え性の大きな原因の1つではないでしょうか。

※参考サイト:厚生労働省 e-ヘルスネット「ストレス」、「自律神経失調症」

ストレスに対する冷え性の対策

ストレスによる自律神経の乱れが原因なので、対策としては「ストレスを減らすこと」と「自律神経を整えること」。

- ストレスを受けないようにする

- ストレスをためないように発散する

そして、自律神経を整える、つまり、副交感神経をはたらかせること。

- すこしぬるめのお風呂にゆったりとつかる

- 副交感神経を優位にする食べ物・飲み物を摂る

- 散歩やウォーキングなどの運動をする

- 意識して深くゆっくりと呼吸をする

- ストレッチで緊張した筋肉をほぐす

- マッサージを受けたり自分で緊張した筋肉をもみほぐす

食べ物・運動・お風呂の入り方・呼吸のしかたなど、自律神経を整える方法はこちらのページでも紹介しています。参考になさってくださいね。

冷え性の原因(2)エアコンの使い過ぎ

体温を調節するのは自律神経のはたらき。人間は恒温動物なので、外が暑かろうが寒かろうが、体温を一定にキープするように作られています。

しかし今はどこへ行ってもエアコンがきいている快適な環境。リモコンのボタンひとつで、夏はいつでも涼しく、冬はいつでも暖かくいられます。

この快適な環境が、体が持つ体温調節機能を衰えさせています。

エアコンの快適さが体温調節機能を衰えさせる

体温調節機能を使わなくてもエアコンが温度を調節してくれます。使わない機能は衰える。それが冷え性を作るのです。

夏の暑い時期なのにオフィスでひざかけをかけたりカーディガンをはおったり。明らかにおかしな状態ですよね。

外と中の温度差も自律神経の乱れに

夏。エアコンで26度の快適な室内と35度の猛暑の外。出たり入ったりすれば体にとって大きな負担となります。その影響は自律神経の乱れにも。

血行が悪くなって、冷え性だけでなくいろんな不調の原因にもなってしまいます。

エアコンの使い過ぎに対する冷え性の対策

エアコンをあまり使わない人は、暑さに強くて寒さにも強いもの。

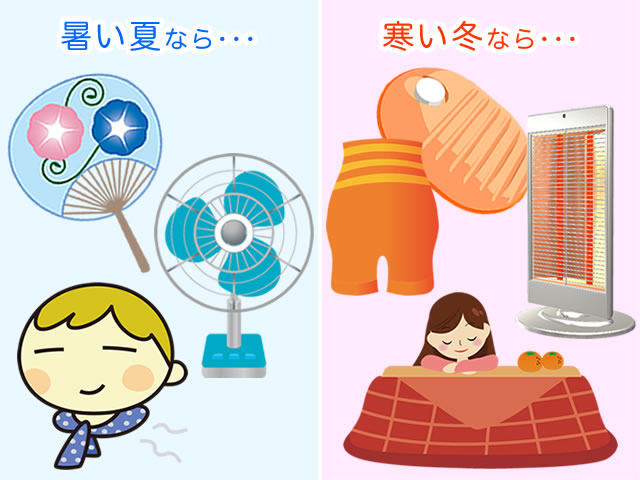

会社、電車の中、スーパーなど、自分ではどうにもできない環境も多いでしょうから、自宅にいるときはエアコンを控えめにしてみてはいかがでしょうか?

エアコンは部屋全体を温めたり冷やしたりするもの。反対に、うちわ、ネッククーラー(冷たい首巻き)、ミニストーブ、腹巻きなどは、体の部分を温めたり冷やしたりするもの。

このようなものを活用しながら無理のない程度にエアコンを控えれば、体温調節機能も自律神経も鍛えることができて、暑さにも強く、冷え性にもなりにくい状態へと変わっていきます。

冷え性の原因(3)薬(西洋医学の薬)

薬が体を冷やす

「風邪のひきはじめに風邪薬を飲んでおこう」

「すこし頭痛がするからひどくなる前に頭痛薬を飲んでおこう」

薬(西洋医学の薬)は化学物質。薬の多くは交感神経を高めてしまうので、慢性的に筋肉がかたくなって、血行が悪くなって、体を冷やしてしまいます。

冷えた状態では不調の修復も進まなくなり、それがまた風邪や頭痛や不調の原因となり、そして薬を飲み……、という悪循環にもなりがちです。

薬に対する冷え性の対策

薬は飲まないにこしたことはありません。「本当に必要な時」に「本当に必要な量」だけを飲むことが大切。

処方される場合も言われるままに受け取るのではなく、その薬が本当に必要なのか相談して、納得してから受け取りましょう。

冷え性の原因(4)運動不足(筋肉不足)

毎日運動していますか?

体の中で熱を作るのはおもに筋肉。筋肉が少ない人は熱を十分に作ることができないので、冷え性になりやすくなります。

運動することで熱は作られますし、筋肉が増えていくことで作られる熱も増えていきます。

運動不足に対する冷え性対策

運動不足への対策はもちろん運動すること。運動なくして筋肉を作ることはできません。

全身の筋肉の70%は下半身にありますので、ウォーキングやジョギングなど足を使う運動がおすすめ。

ポンプの役割であるふくらはぎを使うことで、血行もよくなっていきます。

冷え性を解消するための運動なら夕方4時ごろがもっとも効果的。

夕方4時ごろは1日のなかでもっとも体温が高い時。このタイミングに運動してさらに体温を上げることで、温まりやすい体づくりができます。

「運動を始めよう!」と意気込まなくても、毎日の生活のなかで移動の時間を運動の時間に変えるのならすぐ始められますね。

- 駅まで自転車やバスではなく、歩いていく

- エスカレーターではなく、階段を使う

- 電車のなかでつま先立ちをする

- すこし遠くのスーパーへ歩いていく

- 1駅手前で電車を降りて家まで歩く

いつも行かないスーパーへ行ったり、いつもは降りない手前の駅で商店街をのぞいてみたり。ちょっとした楽しみを見つけて歩いてみてはいかがでしょうか?

冷え性の原因(5)食べ過ぎ

意外かもしれませんが食べ過ぎも冷え性の原因のひとつです。

食べ過ぎと冷え性になんの関係があるのかというと……

食べ過ぎると体が冷える

食べ過ぎる

↓

たくさんの食べ物を消化するために胃腸に血液が集まってくる

↓

ほかの場所の血液が少なくなる

↓

全身的に冷える

食べ過ぎで胃腸に血液が集中するとほかの場所の血液が少なくなって、毛細血管にまで血液が届かなくなるので、冷えを感じるようになります。

食べ過ぎに対する冷え性対策

食べ過ぎに対する対策は「食べ過ぎないこと」と「よく噛んで食べること」の2つ。

食べ過ぎないのは当然の対策ですね。もう1つがよく噛んで食べること。

あまり噛まずに飲み込むと、胃で細かくしなければなりません。胃にとっては大変な作業ですので血液を集中させて頑張らなければなりません。

でもよく噛んで細かくしてから飲み込めば、胃の作業は楽になって血液の集中をやわらげることができ、冷え性をやわらげることにもつながります。

よく噛むことで満腹中枢も刺激されるので、自然と食べ過ぎをおさえることもできますね。

冷え性の原因(6)体を冷やす食べ物・飲み物の摂りすぎ

体を温める食べ物・飲み物と冷やす食べ物・飲み物があること、ご存じですか?

温める食べ物と冷やす食べ物

「温かい」食べ物・飲み物ではなく「体を温める」食べ物・飲み物、ですね。たとえば……

土の下にできるものは体を温めて(にんじん・さつまいも・ごぼう・ネギなど)、土の上にできるものは体を冷やす(トマト・きゅうり・なす・レタスなど)。

寒い地域でとれるものは温めて(そば・塩鮭・りんご・ぶどう・さくらんぼなど)、暖かい地域でとれるものは冷やす(バナナ・みかん・カレー・コーヒー・緑茶など)。

朝食が、普通の食パン、レタスやトマトのサラダ、バナナ、ホットコーヒー、だとするとすべて体を冷やすものばかり。

これを、全粒粉のパン、ごぼうのサラダ、りんご、温かい紅茶、にするとすべて体を温める食べ物に変わります。

知らず知らずのうちに冷やすはたらきのあるものばかり選んでいることが冷え性の原因かもしれません。

冷やす食べ物に対する冷え性対策

体を温める食べ物・飲み物と冷やす食べ物・飲み物はこちらのページにて 具体的にくわしく紹介しています。

ぜひ参考になさって、温める食べ物を意識して摂るようにしてみてくださいね。

冷え性の原因(7)シャワーで済ます生活

暑い夏などは特に、湯船につからずにシャワーだけで済ましていませんか?

シャワーは交感神経を優位に

お風呂は汗や汚れを落とすためだけではありません。湯船につかることで、免疫を高める、新陳代謝を高める、筋肉をほぐす、関節を本来の場所に戻す、血行をよくする、そして、体温を上げる、といった効果があるのです。

しかし、シャワーだけで済ますと交感神経が優位に。筋肉は緊張して活動モードへと切りかわります。

朝のシャワーでシャキッとするのならいいのですが、夜寝る前のシャワーは体温も上がらず、免疫も代謝も高まらず、筋肉もほぐれず、血行も良くならず、寝つきも悪くなってしまいます。

入浴で得られるすごい効果はこちらでくわしく紹介しています。

入浴は効果満載!シャワーでは得られない6つのすごい効果をご紹介!

シャワーに対する冷え性対策

シャワーだけで済ますことに対する冷え性対策は、夏でもいつでも湯船につかること。

体温プラス4℃(40度くらい)のすこしぬるめのお湯に15分間ほどつかりましょう。

姿勢を変えながら、前半8分は首までの全身浴、後半7分はお腹までの半身浴にすると、血行が良くなって体の芯から温まります。

42℃以上の熱いお湯に入ると交感神経が高まってしまって逆効果。ややぬるめのお湯にゆったりとつかりましょう。

冷え性の原因(8)締めつけの強い服

ストッキング、ジーンズ、下着、靴など、締めつけの強い服を着ていませんか?

血行をよくするストッキングなどはいいのですが、単に細身のジーンズなどのように締めつける服を着ていると、物理的に血行が悪くなって冷え性の原因となります。

締めつけの強い服に対する冷え性対策

下着も含めて、締めつけの強いものを着ていないかチェックしましょう。

仕事やお子さんの学校の用事など仕方がないシーンもあるでしょうが、なるべく締めつけない服を身につけるようにしてみてくださいね。

冷え性の原因:まとめ

冷え性とはどんな状態か、冷え性の原因となる8つの生活習慣についてお伝えしました。

- 冷え性とは「熱が作れない」か「熱が行き届かない」状態

- ストレスで交感神経が優位になって血行が悪くなる

- エアコンばかりの生活で体温調節機能が衰える

- 薬は体を冷やして冷え性の原因に

- 運動不足で筋肉が少ないと熱が作れない

- 食べ過ぎると血液が胃に集中してほかの部分が冷える

- 体を冷やす食べ物も冷え性の原因に

- シャワーだけでは交感神経が優位に

- 締めつけの強い下着や服も血行を悪くする

冷え性の原因となる8つの生活習慣、あなたはいくつあてはまりましたか?

冷え性の改善には、熱が作れる体づくりをすることと、熱が行き届くよう血行を良くすることが大切、とおわかりいただけたと思います。

すぐ始められることもいくつかあると思いますので、ぜひ毎日の生活に取り入れてみてください。