豚肉といえば「疲労回復の食べ物」というイメージではないでしょうか。

しかし……、ご存じですか?

豚肉と一緒に「あるもの」を食べないと、疲労回復どころかかえって疲れがたまってしまうことを。

豚肉は疲労回復だけではなく、8つものスゴい効果が満載。栄養の面でもビタミンB1、たんぱく質、カリウムなどいろんなビタミンやミネラルなどが豊富に含まれています。

このページを読むと、

- 豚肉はどんな人にピッタリなの?

- 豚肉の8つの効果効能は?

- 疲労を回復するための豚肉の食べ方は?

- その他の効果をさらに高める食べ方は?

について手に取るようにわかります。これで今日から豚肉の栄養も効果効能もしっかりと得ることができますよ。

【関連記事】豚ロースの栄養がすごい!とんかつ1枚の栄養価と7つの効果とは?

【関連記事】豚ヒレ肉の栄養がすごい!ヒレカツ3枚の栄養価と7つの効果とは?

豚肉はこんな人に食べてほしい

豚肉には栄養も効果効能もたくさん!特に積極的に豚肉を食べてほしい人はどんな人かというと……

健康面では?

- 疲労回復したい人

- 朝から体がだるい、重い人

- コレステロールが気になる人

- 口内炎になりやすい人

- ダイエットしたい人

- 筋肉をつけたい人

生活面では?

- お酒をよく飲む人

- インスタント食品をよく食べる人

- スナック菓子をよく食べる人

- ごはん、パン、パスタなど炭水化物が好きな人

そのほか?

- くよくよしたり落ち込みやすい人

- 美肌・美髪でいたい人

- 若々しくいたい人(心も体も肌も脳も)

- 育ちざかりのお子さん

- 勉強や仕事の成績をアップしたい人

- 脳の衰えを感じる年代の人

「ほとんどの人が当てはまるんじゃないの?」と思われそうですが、それほど豚肉には栄養も効果も多いということ。毎日の食生活で上手に豚肉を取り入れていただきたいものです。

でもどうしてこのような人に豚肉が効果的なのでしょうか?

そこで豚肉の8つの効果効能とその効果をさらに高める食べ方・食べ物についてくわしくお伝えします。

豚肉の8つの効果効能とは?

疲労回復、夏バテ防止

豚肉には「疲労回復のビタミン」とも呼ばれる栄養素であるビタミンB1がたっぷり。その量は牛肉の約8倍とも10倍とも!

食品のなかでもビタミンB1がダントツに多いのが豚肉。

豚ヒレ肉100グラム(=ヒレカツ1食分)で1日の摂取量をまかなえるほどなんです。

| 女性の1日の推奨量 | 1.10mg |

| 男性の1日の推奨量 | 1.40mg |

| 豚ヒレかつ | 1.09mg |

| 豚ロースかつ | 0.90mg |

※一般的に豚ヒレかつ1食分は約100g。豚ロースかつ1食分は約120gです。

ビタミンB1は疲労回復には欠かせない栄養素のひとつ。食事に含まれる糖質をエネルギーに変えるはたらきをしています。

ビタミンB1がないと炭水化物をエネルギーに変えることができません。疲労回復が進まない、元気がない、体がだるい、重い、といった状態に。

そしてエネルギーに変えられなかった炭水化物(糖質)は、体に蓄積されてしまうのです。

ビタミンB1が炭水化物をエネルギーに

そこで豚肉にたっぷり含まれるビタミンB1が活躍。

炭水化物などの糖質をエネルギーに変えて元気な体を作り出し、疲労回復を促進してくれます。

特に、暑い夏は食欲不振、冷たい物の食べ過ぎ・飲み過ぎ、クーラーによる冷えなど、疲れる原因が多い季節。豚肉のビタミンB1が夏の疲労回復や夏バテ防止に役立ってくれるでしょう。

ビタミンB1は体のなかでは作ることができない栄養素。食べ物から摂取しなければなりません。

なかでも、糖質の摂りすぎでビタミンB1が不足しがちなのはこんな人。

- お酒が好きな人

- インスタント食品をよく食べる人

- スナック菓子をよく食べる人

- ごはん、パン、パスタなど炭水化物が好きな人

意識してビタミンB1を摂るようにしましょう。

ちなみにビタミンB1の多い食べ物はこちらでくわしく紹介しています。

ビタミンB1の多い食べ物ランキング30【1食分】で比較!

※参考サイト:文部科学省「食品成分データベース」、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版):水溶性ビタミン」、国立健康・栄養研究所「ビタミンB1解説」

体づくり・子供の成長サポート

豚肉には体に吸収されやすい良質なたんぱく質が豊富。たんぱく質が吸収されることで内臓や筋肉や血液などがつくられますし、体を動かすためのエネルギー源にもなっています。

たんぱく質は私たちの体をつくって活動を支える栄養ということ。豚肉ではたんぱく質はヒレ肉、モモ肉といった赤身の部分に多く含まれています。

子供の成長に必要なアルギニンも豊富

また、子供の成長に必要な栄養である「アルギニン」も豊富に含むのが豚肉。

アミノ酸の1つであるアルギニンは体の中で作ることができるのですが、子供はまだ十分な量を作ることができません。子供の成長には食べ物からアルギニンを摂ることが大切なのです。

なお、アルギニンは子供だけでなく大人にとっても大切な栄養。

体の成長だけでなく、免疫力を高める、疲労回復、生活習慣病の予防、美肌など幅広いはたらきが期待されています。

基礎代謝を高めて太りにくい体へ

豚肉に多い必須アミノ酸の「ロイシン」は、筋肉が分解されるのをおさえて筋肉の合成を促進する栄養。つまり「ロイシン」は筋肉づくりを促進してくれる、ということですね。

たんぱく質ばかり摂ってもロイシンがなければ、なかなか筋肉がつくられないということ。ロイシンは体の中では作られないので、食べ物から摂り入れなければなりません。そんなロイシンを多く含むのが豚肉なんです。

筋肉が増えれば運動能力が向上しますし、基礎代謝量も大きくなる。太りにくい体質にしてくれるのがロイシンの効果です。

ロコモティブシンドロームの予防にも

年齢をかさねると筋肉量が落ちてきます。「ロコモティブシンドローム」といった加齢からくる筋肉量の低下による体の障害を防ぐためにも、少しでも若いうちに筋肉量を増やしたいもの。

ダイエット中の方や筋力トレーニングをしている方だけでなく、いつまでも元気で楽しい生活を送るためには、豚肉のなかでもロイシンの多い「ヒレ肉やモモ肉」などを食生活に取り入れましょう。

神経痛をやわらげる

神経痛は末梢神経が傷つけられることでも生じるケースが多くあります。

豚肉には末梢神経を修復するはたらきがある「ビタミンB12」が多く含まれているので、神経痛をやわらげる効果が期待できます。

また豚肉に含まれる「ナイアシン」という栄養素も神経痛をやわらげるはたらきが期待されています。

ナイアシンはビタミンB3とも呼ばれるビタミンB群のひとつ。神経系にはたらきかけて神経を安定させてくれることから、神経痛をやわらげるはたらきが期待されているのです。

ビタミンB群の食べ物やはたらきについて別の記事でまとめていますので、あわせてご覧ください。

→ ビタミンB群の多い食べ物とは?その効果的な食べ方について

高血圧の予防、コレステロールの低下

豚肉は「バラ肉」など脂身が多いイメージがあるかもしれません。脂身が多いとちょっとヘルシーではないような……

でも実は、豚肉の脂身はとてもヘルシー。

豚肉の脂身にはオリーブオイルと同じオレイン酸が多く含まれています。

オレイン酸には、善玉コレステロールを減らさずに悪玉コレステロールだけを減らす効果があるとされています。

増えすぎると血管の壁にこびりついて動脈硬化の原因にもなる悪玉コレステロール。これを減らしてくれる豚肉は、動脈硬化や高血圧など生活習慣病の予防するはたらきのある食べ物なのですね。

オレイン酸には便秘解消効果も

酸化しにくいオレイン酸。加熱しても体内でのオレイン酸の効果は変わりません。

「豚肉は脂身が多くてちょっと……」

と思われるかもしれませんが、実はその脂身さえヘルシーでダイエット向きの食べ物が豚肉なのです。

また大腸まで届いて腸の蠕動(ぜんどう)運動を促進してくれます。オレイン酸は便をやわらかくしたり潤滑油のようなはたらきで便を動きやすくしてくれるので、便秘の解消にも役立ちます。

相乗効果を高める食べ物

しめじ、わかめ、ひじき、こんにゃくなど。

美肌・美髪(肌荒れや口内炎の予防)

たんぱく質は内臓や筋肉や血液だけでなく、肌・髪・爪をつくる大切な栄養。

吸収のよい良質なたんぱく質が豊富な豚肉は、美肌、美しい髪、美しい爪をつくる効果が期待できます。

また豚肉にはビタミンB1やナイアシン(ビタミンB3)といった栄養も豊富。

ビタミンB1は皮膚や粘膜の調子を整える役割を持っているので、肌荒れや口内炎の予防にもおすすめです。

さらにナイアシンにも皮膚や粘膜の健康を維持するはたらきがあるので、肌にうるおいやハリをもたらして、美肌づくりに役立つとされています。

効果を高める食べ物

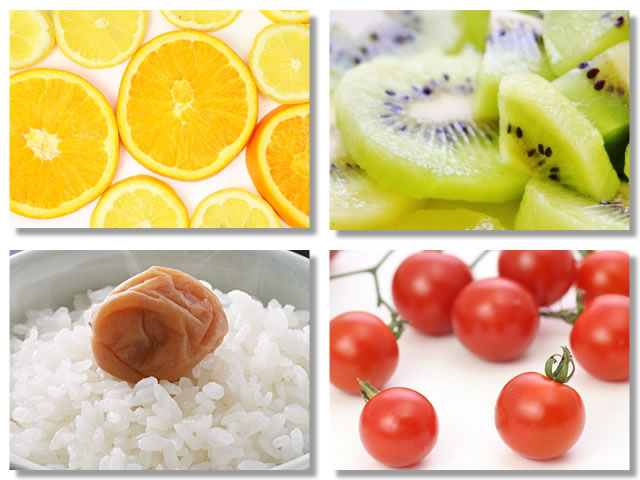

美肌・美髪・肌荒れ・口内炎予防なら、豚肉と一緒に、ブロッコリー、柿、キウイフルーツ、いちご、オレンジ類、じゃがいも、かぼちゃ、さつまいも、アボカドなどがおすすめ。

ブロッコリー、柿、キウイフルーツ、いちご、オレンジ類、レモン、じゃがいも

これらの野菜や果物にはビタミンCが豊富。

豚肉のたんぱく質とビタミンCの多い食べ物を一緒に摂ることで、コラーゲンが増えてハリのある肌や美しい髪を保つことができます。

豚肉と一緒に料理したり、サラダに添えたり。果物は食事の最初に食べるのがいいですね。

かぼちゃ、さつまいも、アボカド

これらの野菜にはビタミンEが豊富。

ビタミンEはたんぱく質と結合して体内に吸収されて、老化を防いで若々しさをつくるはたらきがあります。

サフラワー油、コーン油、なたね油などにもビタミンEが豊富。ドレッシングや炒め油にいいですね。

そのほかビタミンEの多い食べ物はこちらで具体的に紹介しています。

ビタミンEの多い食べ物ランキング30【1食分】で比較!

うつ病の予防

豚肉に多く含まれる栄養のなかに「トリプトファン」という必須アミノ酸があります。そのトリプトファンを材料として、体の中で「セロトニン」という物質が作られています。

セロトニンは別名「幸せホルモン」とも呼ばれるもの。このセロトニンがうつ病予防の効果に期待されています。

※参考サイト:厚生労働省e-ヘルスネット「アミノ酸」、「セロトニン」

セロトニンのはたらき

- 体内時計を整える

- 元気に活動できる状態にする

- 理性をもって社会的な行動ができるようにする

- 記憶力がよくなる

- やる気や自発性が高まる

- 勉強や仕事の効率があがる

- 感情をコントロールする(キレない、落ち込みすぎないなど)

- ストレスに強くなる

- 依存症にならないようにする

- 痛みがやわらぐ

- 寝つきや眠りがよくなる

健康面にも仕事や勉強の能率面にも効果のあるセロトニン。

精神面では、感情をコントロールして落ち込みすぎないようにする効果や、やる気や意欲を高めて前向きな気持ちにしてくれる効果があるので、うつ病予防にも効果的だと考えられているのです。

目覚めて日光を浴びるとセロトニン作りがスタート

朝目覚めて日光を浴びることで、体内でのセロトニン作りがスタートします。

目覚めたら窓を開けて日光を直接浴びましょう。カーテン越しの日光や窓越しの日光では効果は半減。2分でも3分でもいいので日光を直接浴びて「幸せホルモン」セロトニン作りをスタートさせましょう。

ちなみに、豚肉を朝食べなくても日光を浴びればセロトニン作りは始まりますのでご安心を。

なおセロトニン作りがスタートしてから15時間ほどたつと、セロトニンは「メラトニン」という眠りの物質に変化して、スムーズな寝つきや深い眠りをサポートします。

朝7時に日光を浴びれば夜の10時頃にメラトニンへと変化し始めて、寝つきやすくなります。

規則正しい睡眠もうつ病予防に。このように豚肉に含まれるトリプトファンはうつ病予防にも効果を発揮してくれます。

セロトニンについては別の記事でまとめていますので、あわせてご覧ください。

→ セロトニンを増やす食べ物、増やす5つの方法とは?

トリプトファンについてもまとめた記事がありますので、ご参考に。

→ トリプトファンの多い食べ物・飲み物、その効果とは?

学習能力アップ、脳の老化の予防

豚肉には「アラキドン酸」と呼ばれる栄養が豊富に含まれています。

脳を活性化するはたらきのあるアラキドン酸には、学習能力や記憶力を高めるはたらきがあります。

赤ちゃんの脳の成長にも重要な成分ですが、脳の衰えが気になってくる年代の方々にも大切な成分。

アラキドン酸は体のなかで作ることができない栄養なので、食べ物から摂取しなければなりません。

脳のはたらきが老化しないようにアラキドン酸の多い豚肉などを食べるようにしましょう。

*-*-*-*-*

疲労回復をはじめ、子供の成長サポート、基礎代謝、高血圧予防、美肌、口内炎予防など、豚肉の8つの効果をお伝えしました。

そのなかでも代表的な効果はやはり疲労回復。でもここで問題があります!

疲労回復のために良かれと思って豚肉ばかりたくさん食べると、疲労回復どころかかえって疲労がたまってしまって逆効果!

では豚肉と一緒にどの食べ物を食べればいいのでしょうか?

豚肉で疲労を回復するならこの食べ物を一緒に!

豚肉を食べるだけではかえって疲労がたまってしまう。その理由は疲労の元である「ピルピン酸」です。

豚肉をたくさん食べると、疲労の元である「ピルピン酸」という物質が増えてしまって、疲労物質である「乳酸」がたまりやすくなるのです。

この問題を解決してくれるのが「クエン酸」。

クエン酸が疲労の元「ピルピン酸」を「クエン酸」に変えてくれます。クエン酸は疲労物質である「乳酸」を分解して体から排出してくれるので、疲労回復がぐんぐん進むのですね。

クエン酸を一緒に摂ってしっかり疲労回復

クエン酸の多い食べ物は……

- かんきつ類の果物(レモン、オレンジ、ミカン、グレープフルーツなど)

- パイナップル

- キウイ

- 梅

- トマト

- お酢

トンカツにレモン、豚しゃぶにポン酢、梅肉の豚肉巻き、豚肉のトマトソースなど、どれも豚肉とクエン酸の組み合わせ。疲労回復にピッタリの食べ方なのです。

また豚肉と一緒に調理しなくても、

- 食事の最初にかんきつ系の果物を食べる

- サラダにお酢のドレッシングをかける

- トマトを食べる

- お酢のドリンクを飲む

- 梅干しを食事に添える

といった工夫で、意外と手軽に豚肉とクエン酸を合わせられるのではないでしょうか。

たまねぎ、ニラ、にんにくも疲労回復の効果大

たまねぎ、ニラ、にんにくには「アリシン」という栄養が豊富。

アリシンはビタミンB1のエネルギー代謝を助けてくれるはたらきがあるので、豚肉と一緒に食べると疲労回復や新陳代謝の効果が高まります。

豚肉と一緒にクエン酸やアリシンの多い食べ物を食べて、しっかりと疲労を回復しましょう。

では最後に、豚肉の栄養をしっかり吸収するための料理のコツをご紹介します。

豚肉の栄養をしっかり吸収するための料理法とは?

疲労回復など効果が満載の豚肉。どんな料理法なら豚肉の栄養をしっかり取り入れられるのでしょうか?

豚肉の効果の多くは、ビタミンB1やB12といった「ビタミンB群」の栄養によるもの。そしてビタミンB群は水溶性のビタミン。水に溶けやすいビタミンということですね。

効果的な調理法は、焼く、炒める、揚げる。

この調理法なら水に溶けやすいビタミンB群の栄養もムダなく摂取することができます。

逆に、ゆでる、煮る、という調理法ではせっかくのビタミンB群が流れ出てしまいます。

スープの材料として使ったり煮たりして豚肉を使う場合は、汁も残さず食べることで、水に溶けたビタミンB群の栄養をしっかり摂ることができますね。

豚肉の8つの効果と食べ方:まとめ

疲労回復、子供の体と脳の成長サポート、基礎代謝を高める、神経痛の緩和、高血圧の予防、コレステロールの低下、美肌、といった豚肉のいろんな効果効能や、豚肉の効果的な食べ方についてお伝えしました。

豚肉の脂身は意外にもヘルシーなこと、疲労回復には豚肉だけでは逆効果でクエン酸が必要なことなど、おわかりいただけたでしょうか。

栄養も効果も満載の豚肉を毎日の食生活に取り入れたいものですね。