ニラと言えばレバニラ炒めやもつ鍋といったイメージでしょうか。

メインとしてたくさん食べる野菜ではないものの、少しの量にも栄養がギュッと凝縮されていること、ご存じですか?

これからお伝えする内容を読むと、

- ニラに多い栄養は?

- レバニラを1皿食べると1日分の栄養の何%が摂れる?

- どんな効果がある?

- どんな人こそ食べるといいの?

といったことが手に取るようにわかります。ニラの栄養を上手に活かして元気な毎日を過ごしましょう。

レバニラ1皿分の栄養価

ニラに多い栄養は、ビタミンA、K、E、C、葉酸、カリウム、水溶性食物繊維など。

一度にたくさん食べる野菜ではないものの、私たちに不足しがちなビタミンA、C、水溶性食物繊維などの栄養が豊富に含まれています。

ニラの効果としては、動脈硬化の予防、心筋梗塞や脳梗塞の予防、感染症から守る、血圧を下げる、貧血の改善、美肌、アンチエイジングなどが期待できます。

では、

どの栄養がどのくらい多くて、

その栄養はどんなはたらきなのか、

ご存じですか?

ニラは一度に100gも食べることはまずありません。ここでは、レバニラ炒めなど一度に食べる量を1/4束(24g)として、

- レバニラ1皿分のニラを食べると、

1日分の栄養の何%が摂れる? - ニラに多い栄養は何?

- どんな効果が期待できる?

というかたちでお伝えします。

一度に食べる量

=レバニラ1皿分のニラ(1/4束:24g)

ニラは1束は株元を除くと95g。この1/4を1食分として24g。生のニラの栄養価ではなく、レバニラ炒めなど「油で炒めたニラに含まれる栄養価」を紹介します。

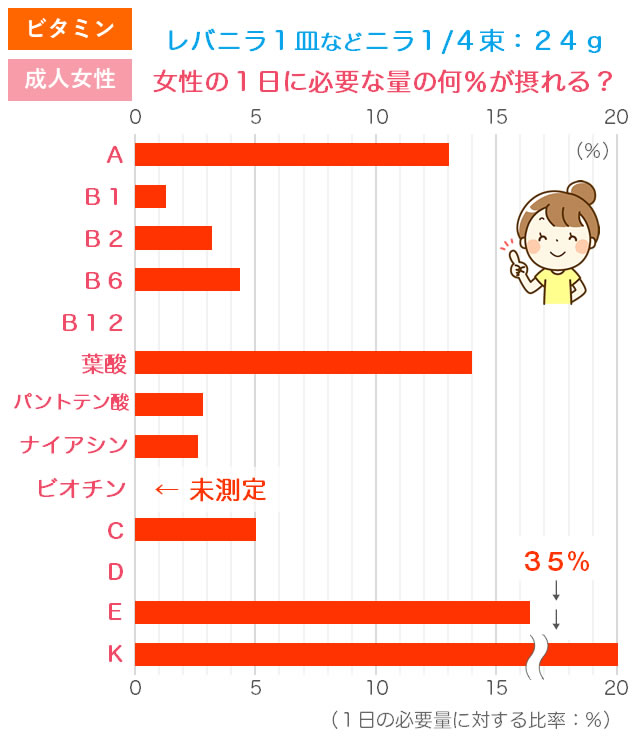

ニラに多いビタミン

まずはビタミン。

レバニラ1皿分のニラ(1/4束:24g)を食べると、女性の1日分のビタミンの何%が摂れるのか、グラフにしてみました。

※参考サイト:

文部科学省「食品成分データベース」

ニラに多く含まれているビタミンは次の4つ。女性にとって1日に必要な量の何%が摂れるのかというと……

| ビタミンK | 35% |

| ビタミンE | 16% |

| 葉酸 | 14% |

| ビタミンA | 13% |

わずか24gのニラの中にはビタミンKがたっぷり。血管の掃除役であるビタミンE、貧血を防ぐ葉酸、免疫力を高めるビタミンAも多く含まれています。

ではニラに多いビタミンの効果をお伝えする前に、ニラにはどんなミネラルが多いのかをお伝えします。

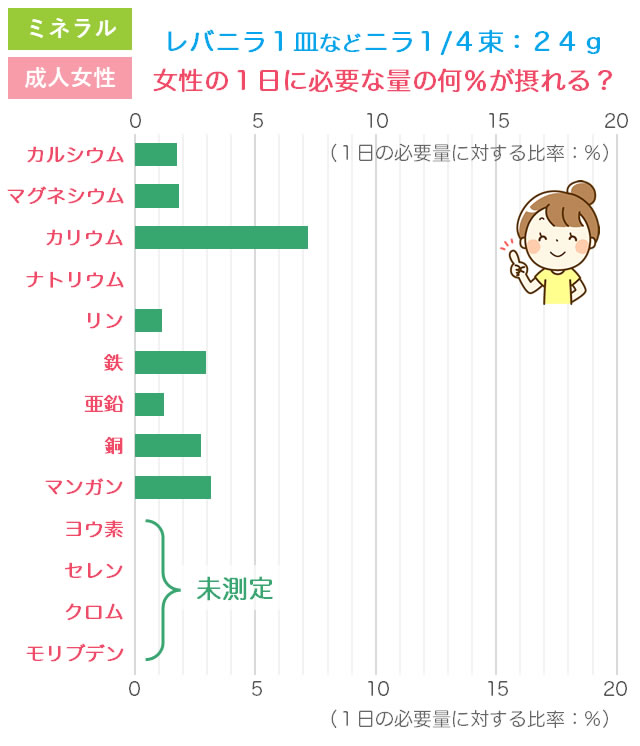

ニラに多いミネラル

ニラ1/4束(レバニラ炒め1皿分)で、女性の1日分のミネラルの何%が摂れるでしょうか?

ビタミンと比べるとミネラルは少なめ。その中でニラに多いミネラルはカリウムのみ。

| カリウム | 7% |

次いでマンガン、鉄、銅、などの順に続きますが、どれも3%以下と低めです。

では、ニラの食物繊維をお伝えしてから、ニラの7つの効果効能を紹介します。

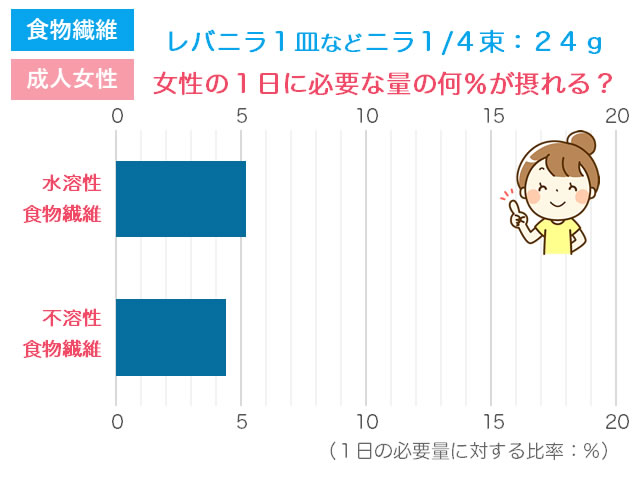

ニラに多い食物繊維

ニラ1/4束で1日分の食物繊維の何%が摂れるでしょうか?

| 水溶性食物繊維 | 5% |

| 不溶性食物繊維 | 4% |

ニラに含まれる食物繊維はどちらも5%前後。わずか24gのニラの栄養価ということもあって少なめです。

では、

ニラに多い栄養には

どんな効果があるのでしょうか?

私たちはその栄養が

ちゃんと摂れているのでしょうか?

ニラに多い栄養とその効果

ニラ1/4束24g(レバニラ炒め1皿分)に含まれている栄養の中で、女性の1日分の栄養に対して多い順に、

| ビタミンK | 35% |

| ビタミンE | 16% |

| 葉酸 | 14% |

| ビタミンA | 13% |

| カリウム | 7% |

ではこの5つの栄養は……

- 私たちはどのくらい摂れている?

- ニラ1/4束でどのくらい補える?

- どんなはたらきがある?

についてお伝えします。

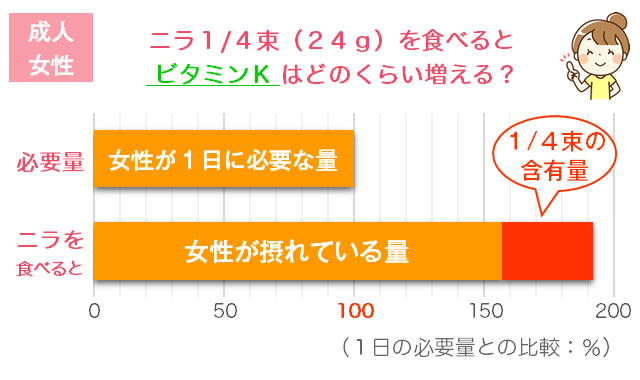

ビタミンK

ニラにもっとも多い栄養はビタミンK。強い骨をつくる、出血をとめるはたらきがあります。

ニラのビタミンKの量は?

1日に必要なビタミンKは

女性も男性も150μg。

ニラ1/4束には53μg。

1日に必要な量の35%です。

さて私たちは普段からビタミンKをどのくらい摂れていて、ニラを1/4束食べるとどう増えるのかというと……

女性が摂れている量は、157%

ニラ1/4束に、35%

合計で、192%

男性が摂れている量は、164%

ニラ1/4束に、35%

合計で、199%

ビタミンKはいろんな食べ物に広く含まれている栄養。普段から十分摂れています。

ただ、食生活がかたよっていたり、抗生物質を長期間飲み続けている人は不足しがちな栄養です。

※参考サイト:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」、国立健康・栄養研究所「主な健康指標の経年変化:栄養摂取状況調査」

ビタミンKの効果は?

おもなはたらきは次の2つ。

- 丈夫な骨をつくる

- 切り傷など出血した血を固めて止血する

なお、食べ物に含まれるビタミンKは3種類に分かれますが、骨粗しょう症対策に高いはたらきをするビタミンKが豊富な食べ物は納豆。

| 1日に必要な量 | 150μg |

| ひきわり納豆1パック | 372μg |

| 粒納豆1パック | 240μg |

| ニラ1食分24g | 53μg |

骨粗しょう症の対策には納豆を取り入れましょう。

【関連記事】ひきわり納豆に多い栄養は?1パックの栄養価と8つの効果

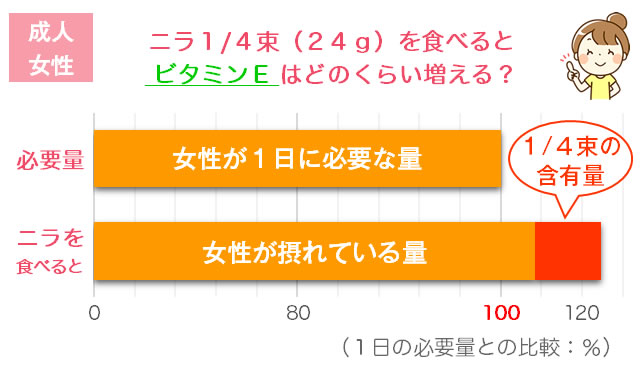

ビタミンE

2番目の栄養はビタミンE。流れを良くするはたらきと抗酸化作用が高く、血管を若々しくしてくれる栄養です。

ニラのビタミンEは?

1日に必要なビタミンEは

女性が6mg、男性が7mg。

ニラ1/4束に1mg。

では普段からどのくらい摂れていて、ニラでどう増えるかというと……

女性が摂れている量は、108%

ニラに、16%

合計で、124%

男性が摂れている量は、100%

ニラに、14%

合計で、114%

※参考サイト:厚生労働省 e-ヘルスネット「LDLコレステロール」、国立健康・栄養研究所「ビタミンE解説」

ビタミンEの効果は?

おもなはたらきは次の7つ。

- 流れをサラサラにして動脈硬化を防ぐ

- 悪玉コレステロールをおさえて、心筋梗塞や脳梗塞を防ぐ

- 心疾患や貧血を予防する

- 血行を良くしてコリや冷えを防ぐ

- 肌や髪を美しく

- 記憶力を高める

- 更年期障害の症状をやわらげる

ビタミンEは血管の掃除役。抗酸化力とサラサラにするはたらきで、血圧、中性脂肪、コレステロールといった生活習慣病を防いでくれます。

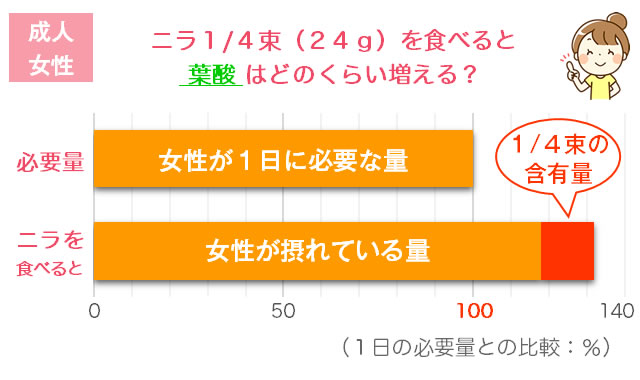

葉酸

ニラに3番目に豊富な栄養は葉酸。貧血を防いだり胎児の正常な発育を守るはたらきがあります。

ニラの葉酸は?

1日に必要な葉酸は

女性も男性も240μg。

ニラ1/4束には34μg。

ニラを食べると……

女性が摂れている葉酸は、118%

ニラに、14%

合計で、132%

男性が摂れている葉酸は、123%

ニラに、14%

合計で、137%

※参考サイト:国立健康・栄養研究所「葉酸解説」

葉酸の効果は?

おもなはたらきは次の4つ。

- 妊娠中のお腹の赤ちゃんを正常に成長させる

- 血液(赤血球)を作って貧血を防ぐ

- 細胞をつくるサポート

- 肌や粘膜を守って整える

妊活中の方、妊婦さん、授乳中のママは葉酸を多めに摂ることが大切。枝豆、ほうれん草、ブロッコリーなど多く含まれる食べ物はこちらをご覧ください↓

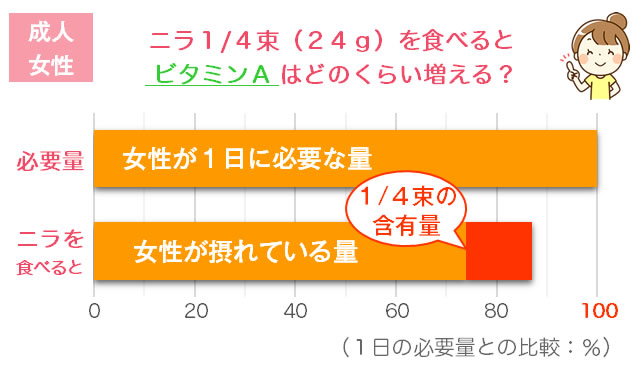

ビタミンA

4番目の栄養はビタミンA。粘膜を健康にし、免疫を高め、目の健康を守るはたらきがあります。

ニラのビタミンAは?

1日に必要な量は、

女性が700μgRAE、男性が900μgRAE。

ニラ1/4束に91μgRAE。

ニラを食べると……

女性が摂れている量は、74%

ニラに、13%

合計で、87%

男性が摂れている量は、61%

ニラに、10%

合計で、71%

ビタミンAは私たちにかなり不足している栄養。ニラにもしっかり含まれていますがまだ足りません。

にんじん、春菊、かぼちゃなど、ビタミンAの豊富な食べ物をこちら↓

ちなみに、レバニラならレバーにビタミンAがぎっしり。豚レバー(約100g)に1日分の20倍ものビタミンAが含まれています。

ビタミンAの効果は?

おもなはたらきは次の5つ。

- 風邪などの感染症から守る

- さまざまな病気や老化の予防

- 美肌・美髪

- 夜盲症を防ぐ

- 子供の成長を促進

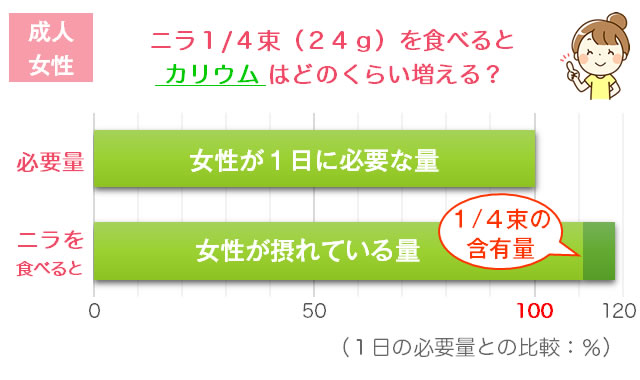

カリウム

ニラに5番目に多く含まれるカリウム。血圧ケアだけでなく、体をスムーズに動かしたり心臓のはらたきを守るはたらきもあります。

ニラのカリウムは?

1日に必要なカリウムは

女性が2000mg、男性が2500mg。

ニラ1/4束に144mg。

女性が摂れている量は、111%

ニラに、7%

合計で、118%

男性が摂れている量は、96%

ニラに、6%

合計で、102%

※参考サイト:厚生労働省 e-ヘルスネット「カリウム」

カリウムの効果は?

おもなはたらきは次の4つ。

- 余分なナトリウムの排出を促進する

- 血圧を下げる

- 心臓の正常にはたらかせる

- 筋肉をスムーズに動かす

- むくみを解消する

余分な塩分を排出して高血圧を予防するカリウム。塩分の摂りすぎが気になる方は意識して摂りましょう。

*-*-*-*-*

ニラに多く含まれる栄養とそのはたらきをお伝えしました。最後にこれらをまとめて、

ニラを食べると

どんな効果が得られる?

どんな人こそ食べるといいの?

についてお伝えします。

ニラの7つの効果効能

ニラは少ない量でもビタミン類を中心にいろんな栄養が豊富。

これらの栄養のはたらきから、ニラに期待される効果をまとめてみました。

- 流れをサラサラにして動脈硬化を防ぐ

ビタミンEの強い抗酸化力がコレステロールの酸化を防いで、血管をしなやかで健康に状態に維持する - 心筋梗塞や脳梗塞を予防する

ビタミンEが悪玉コレステロールをおさえて流れを良くする - 感染症から守る

ビタミンAが粘膜を正常に保ってウイルスをブロックして免疫機能を高める - 血圧を下げる

カリウムが余分な塩分(ナトリウム)の排出を促進する - 貧血を予防する

葉酸がビタミンB12と一緒になって血液(赤血球)を作り、ビタミンEが流れをサラサラにして全身に酸素を届ける - 美しい肌と髪をつくる

ビタミンA、E、葉酸が肌の新陳代謝を高めて肌にハリとうるおいを与え、美しく黒い髪をつくる - 若々しく元気な体に

ビタミンAとEの高い抗酸化作用で老化や病気の原因となる活性酸素を除去する

ということで、ニラをぜひ食べてもらいたい人は……

こんな人こそニラを食べて!

ニラをぜひ食べてほしい人はこちら!

- 血圧が気になる

- お腹まわりが気になる

- 脂っこいものや濃い味つけが好き

- 運動不足

- 風邪をひきやすい

- 貧血ぎみ

- 肩こり、むくみ、冷え性

生活習慣病を予防したい。感染症にかかりたくない。コリや冷えなど巡りが悪い。といった方にぜひ食べてもらいたいのがニラなのですね。

ニラに多い栄養:まとめ

ニラに多い栄養や健康効果についてお伝えしました。

ニラに多い栄養:1日に必要な量に対して多い順番に、ビタミンK、ビタミンE、葉酸、ビタミンA、カリウム、水溶性食物繊維、ビタミンCなど

ニラの効果:動脈硬化の予防、心筋梗塞や脳梗塞の予防、感染症から守る、血圧を下げる、貧血の改善、美肌、アンチエイジング

どんな人に食べてほしい?:血圧が気になる、お腹まわりが気になる、味の濃いものが好き、運動不足、風邪をひきやすい、貧血ぎみ、肩こり、むくみ、冷え性

ニラ独特の辛味成分には高い殺菌効果や抗酸化作用があって、感染症から守り、疲労回復を高めるはたらきが期待されています。

忙しい毎日の疲れやストレスから守るためにも、ふだんの食生活にぜひニラを取り入れてみてはいかがでしょうか。