畑の肉と言われるほど栄養が凝縮されている大豆。たんぱく質に大豆イソフラボンに食物繊維にと、いろんな栄養にあふれています。

そんな大豆にはどんな栄養が多いのか、ご存じですか?

このページを読むと……

- 大豆に多い栄養は?

- 煮豆一皿で1日分の栄養の何%が摂れる?

- 大豆の効果は?

- どんな人こそ食べるべき?

といったことが手に取るようにわかります。大豆の栄養を上手に活用して元気に過ごしましょう。

【関連記事】粒納豆の栄養がすごい!1パックの栄養価と8つの効果とは?

【関連記事】枝豆の栄養がすごい!冷凍枝豆一皿分の栄養価と7つの効果とは?

大豆の煮物一皿の栄養価

大豆に多い栄養は、大豆たんぱく、食物繊維、マグネシウム、鉄分、銅、カリウム、モリブデン、ビタミンE、ナイアシンなど。

特に私たちに足りない食物繊維やマグネシウムをしっかり補えるのが大豆のメリットですね。

大豆の効果として、便秘解消、中性脂肪やコレステロールを減らす、高血圧の予防、血糖値をおさえる、骨を強くする、貧血予防、疲労回復などが期待できます。

そんな大豆には、

どの栄養がどれほど含まれていて、

その栄養にどんなはたらきがあるのでしょうか。

ここでは生の大豆100gの栄養価ではなく、

- 大豆の煮豆を一皿食べると、

1日分の栄養の何%が摂れる? - 大豆に多い栄養は何?

- どんな効果が期待できる?

についてくわしくお伝えします。

一度に食べる量=大豆の煮豆一皿(50g)

生の大豆を煮豆にすると重さは2.2倍に。生の大豆ではなく「煮た大豆(小皿一皿50g)の栄養価」を紹介します。

大豆に多いビタミン

大豆を一皿食べると女性の1日分のビタミンの何%が摂れるのか、グラフにしてみました。

※参考サイト:

文部科学省「食品成分データベース」

大豆に多く含まれているビタミンは次の5つ。女性の1日に必要な量の何%を摂れるのかというと……

| ナイアシン | 16% |

| ビタミンE | 13% |

| ビオチン | 10% |

| 葉酸 | 9% |

| ビタミンB1 | 8% |

小皿一皿50gのわずかな量でも、ビタミンB群やEがしっかり摂ることができます。

では次に大豆にはどんなミネラルが多いのかについてお伝えします。

大豆に多いミネラル

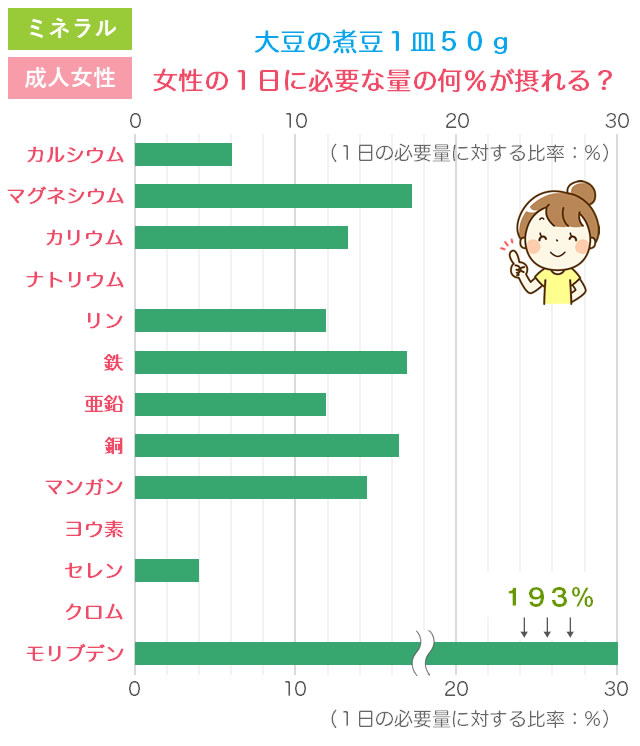

大豆の煮豆一皿で女性にとって1日に必要なミネラルの何%が摂れるのでしょうか?

大豆に豊富なミネラルは次の6つ。女性の1日分のミネラルの何%を摂れるのかというと……

| モリブデン | 193% |

| マグネシウム | 17% |

| 鉄 | 17% |

| 銅 | 16% |

| マンガン | 14% |

| カリウム | 13% |

ビタミン豊富な大豆ですが、ミネラルはさらに豊富。マグネシウムや鉄や銅は骨を強くし、モリブデンやマンガンは食べ物をエネルギーに変えて疲労回復をサポートします。

では大豆一皿に含まれる食物繊維をお伝えしてから、大豆の8つの効果効能を紹介します。

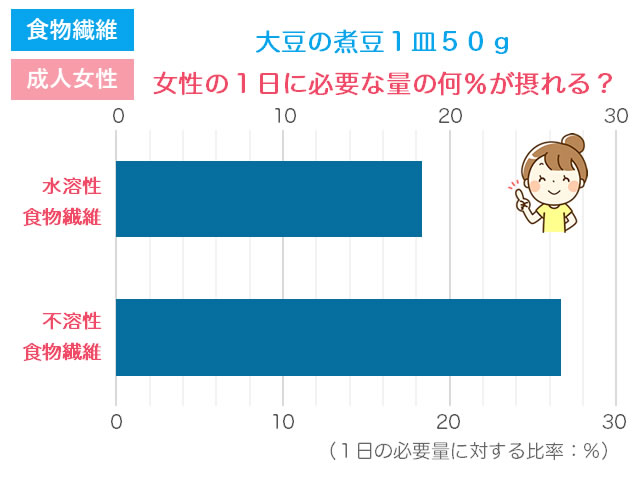

大豆に多い食物繊維

大豆の煮豆を一皿食べると1日に必要な量の何%を摂れるでしょうか?

| 不溶性食物繊維 | 27% |

| 水溶性食物繊維 | 18% |

大豆には食物繊維もぎっしり。不足ぎみの私たちにはうれしい食材です。

大豆には私たちが必要量のわずか半分しか摂れていない水溶性食物繊維がたっぷり!生活習慣病が気になる世代には欠かせない食べ物です。

では、

大豆に多い栄養には

どんな効果があるのでしょうか?

私たちはその栄養が

ちゃんと摂れているのでしょうか?

大豆に多い栄養とその効果

大豆の煮豆一皿の栄養価のなかで、女性が1日に必要な量に対して多く含まれている栄養はこちら。

| モリブデン | 193% |

| 不溶性食物繊維 | 27% |

| 水溶性食物繊維 | 18% |

| マグネシウム | 17% |

| 鉄 | 17% |

| 銅 | 16% |

| ナイアシン | 16% |

ではこの7つの栄養は……

- 私たちはどのくらい摂れている?

- 大豆一皿でどのくらい補える?

- どんなはたらきがある?

についてお伝えします。

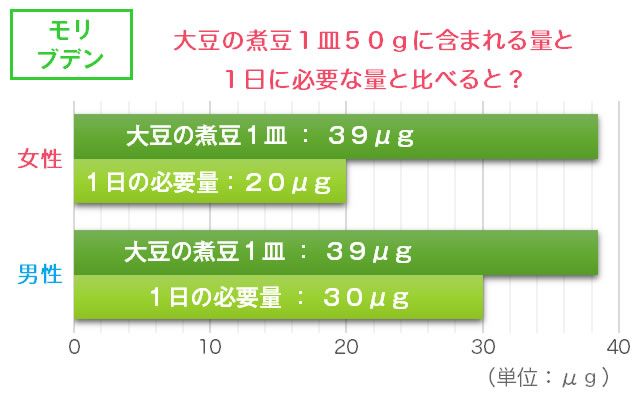

モリブデン

大豆にもっとも多い栄養はモリブデン。血のミネラルと呼ばれ、貧血を予防するはたらきなどがあります。

大豆のモリブデンの量

1日に必要なモリブデンは

女性が20μg、男性が30μg。

大豆一皿に39μg。

女性:1日に必要な量の193%

男性:1日に必要な量の128%

モリブデンは一般的な食生活なら、不足することも摂りすぎることもまずないようです。

※参考サイト:文部科学省「食品成分データベース」、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」、国立健康・栄養研究所「モリブデン解説」

モリブデンの効果

モリブデンには次のようなはたらきがあります。

- 貧血を予防する

鉄分のはたらきを促進して血液をつくる - 疲労回復、ダイエット

糖質、脂質の代謝を助ける - 尿酸の代謝を助ける

食べ物に含まれるプリン体を分解して尿酸を作って体から出す - 食べ物の消化を助ける

消化酵素のはたらきをサポート - 体に有毒な物を分解して無毒化

- 余分な銅を体から出す

モリブデンも摂りすぎると尿酸が非常に多くなって排出しきれなくなり、高尿酸血症や痛風などになることも。

ただ、女性の1日の上限量は500μg。大豆の煮豆なら13皿分なので、実際には症状が出るほどのモリブデンを摂ることはなさそうです。

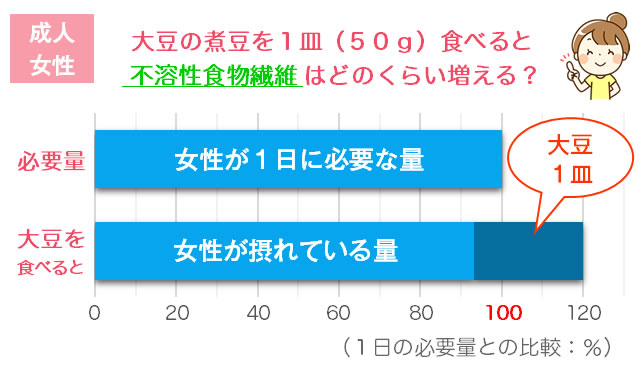

不溶性食物繊維

2番目に豊富な栄養で、デトックスや便秘を解消するはたらきがあります。野菜・未精製の穀物・きのこ類に多く含まれる栄養です。

大豆の不溶性食物繊維

1日に必要な量は

女性が12g、男性が14g。

大豆の煮豆一皿50gには3.2g。

私たちは普段からどのくらい摂れていて、大豆一皿でどう増えるのでしょうか?

女性が摂れている量は、93%

大豆の煮豆一皿には、27%

合計で、120%

男性が摂れている量は、84%

大豆には、23%

合計で、107%

男女ともやや不足ぎみな栄養。大豆なら煮豆を一皿食べるだけで1日に必要な量に届きます。

ちなみに、不溶性食物繊維の多い食べ物には大豆のほかに、干し柿、柿、ラズベリー、りんご、グリーンキウイ、おからパウダー、ブロッコリー、枝豆、里芋などがあります。

※食物繊維全体で1日に必要な量は女性18g、男性21g。「水溶性:不溶性=1:2」が推奨されているので、上記のとおり女性12g、男性14gとしています。

不溶性食物繊維の効果

おもなはたらきは次の3つ。

- 便秘の解消

体のなかで水分を吸収して大きくふくらんで腸の動きを刺激してお通じをスムーズにする - 有害物質をデトックス

重金属、食品添加物、ダイオキシンなどの有害物質を体から出す - ダイエット

体内で大きくふくらむので満腹感を得やすくなり、腸内環境も整うことでも相乗効果が期待できる

※参考サイト:国立健康・栄養研究所「栄養摂取状況調査」、農林水産省「ビタミンと食物繊維」、NHK健康チャンネル「食物繊維のスーパーパワー」

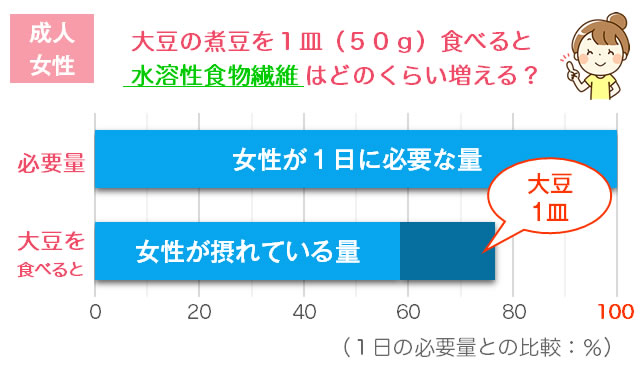

水溶性食物繊維

大豆に3番目に多い栄養で、中性脂肪や血糖値など生活習慣病を防ぐ高いはたらきが注目されています。海藻や果物などに多く含まれる栄養です。

大豆の水溶性食物繊維

1日に必要な量は

女性が6g、男性が7g。

大豆の煮豆一皿には1.1g。

では普段からどのくらい摂れていて、大豆一皿でどう増えるかというと……

女性が摂れている量は、58%

大豆には、18%

合計で、76%

男性が摂れている量は、51%

大豆には、16%

合計で、67%

私たちは1日に必要な量の半分程度しか摂れていません。大豆にはたっぷり含まれていますが、それでもまだ足りません。

大豆のほかにも、寒天、干しいちじく、とろろ昆布、もち麦(お米にまぜて炊くだけ)、豆腐、納豆、枝豆など、手間いらずの食べ物にも豊富。積極的に食べるようにしましょう。

水溶性食物繊維の効果

生活習慣病が気になる世代にうれしいはたらきが満載。おもに次の6つです。

- 中性脂肪を減らす

食べ物の脂肪が中性脂肪となる前にキャッチして便として排出する - コレステロールを下げる

コレステロールをキャッチして排出するだけでなく、コレステロールを消費して減らす - 血糖値の上昇をおさえる

体内でゼリー状になってほかの食べ物と一緒に腸をゆっくりと進むことで、血糖値の上昇をおさえる - 便秘を解消する

腸の中で固くなった便に水分をあたえて柔らかくするとともに、善玉菌のエサとなって腸内環境を整える - 血圧を下げる

余分なナトリウム(塩分)を体から排出する - ダイエット

中性脂肪やコレステロールを減らすだけでなく、腸内環境も整える

【関連記事】水溶性食物繊維のすごい6つの効果と多い食べ物とは?

生活習慣病を防ぐだけでなく、便秘を解消するはたらきもある栄養。

大豆には水溶性も不溶性もたっぷり。いろんなタイプの便秘を改善してくれるでしょう。

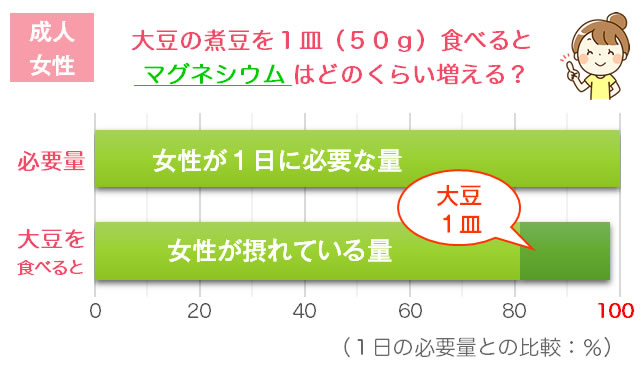

マグネシウム

4番目の栄養はマグネシウム。骨を強くしたり、血圧を調整するはたらきがあります。

大豆のマグネシウム

1日に必要なマグネシウムは

女性が290mg、男性が370mg。

大豆一皿には50mg。

大豆を食べると……

女性が摂れている量は、81%

大豆には、17%

合計で、98%

男性が摂れている量は、71%

大豆には、14%

合計で、85%

※参考サイト:国立健康・栄養研究所「マグネシウム解説」、厚生労働省 e-ヘルスネット「マグネシウム」

マグネシウムも私たちにかなり不足している栄養のひとつ。大豆にも豆腐や厚揚げのような加工品にも多く含まれています。ぜひ意識して摂りましょう。

マグネシウムの効果

おもなはたらきは次の6つ。

- カルシウムとともに強い骨や歯をつくる

- 筋肉をスムーズに動かす

- 血圧を整える

- 体内のあらゆる酵素のはたらきを助ける

- 神経伝達を正常にして、神経を安定させる

- さまざまなホルモンを活性化させる

マグネシウム不足で糖尿病やメタボリックシンドロームのリスクがぐんと高まると言われています。他にも、不整脈、疲労、不眠、動脈硬化、骨粗しょう症、尿路結石、アトピーなど。

不足しないよう気をつけましょう。

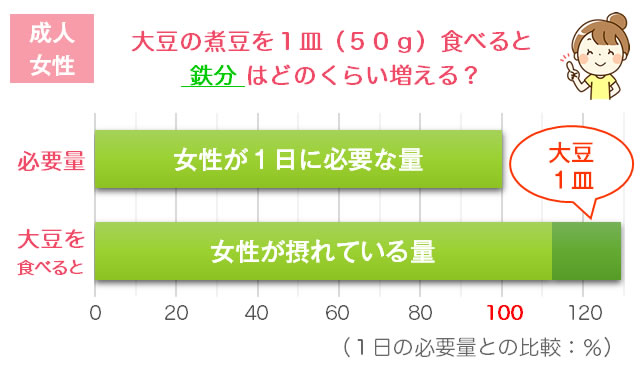

鉄分

大豆に5番目に豊富な栄養は鉄分。貧血予防はもちろん、強い骨をつくったり感染症を防ぐはたらきを発揮します。

大豆の鉄分

1日に必要な鉄分は

女性が6.5mg、男性が7.5mg。

大豆一皿には1.1mg。

女性が摂れている鉄分は、112%

大豆には、17%

合計で、129%

男性が摂れている鉄分は、107%

大豆には、15%

合計で、122%

鉄分の効果

鉄分にはおもに次の5つのはたらきがあります。

- 貧血の予防・改善

- 強い骨をつくる

- ウイルスや細菌から守る

- しなやかで動きやすい体に

- 美しい肌をつくる

銅

6番目の栄養は銅。銅も貧血を防いだり感染症から守るはたらきを発揮します。

銅の効果

おもなはたらきは次の5つです。

- 貧血予防(鉄分と一緒に血液をつくる)

- 骨粗鬆症や動脈硬化の予防

- 若々しく元気な体を維持する(抗酸化作用)

- 健康な黒い髪をつくる

- 弾力のある肌を作る

銅不足によって起こる「銅欠乏性貧血」があります。銅は不足しにくいものの、ストレスが多い人や亜鉛のサプリメントを飲んでいる人は注意が必要。

レバー、ナッツ類、さといも、枝豆、豆腐、納豆、豆乳など、銅の多い食べ物を積極的に食べましょう。

ナイアシン

7番目の栄養はナイアシン。疲労を回復し、シミ・ソバカスを改善してくれる栄養です。

ナイアシンの効果

ナイアシンには次の4つのはたらきがあります。

- 疲労を回復して元気な体に

- 肌を整えてシミやソバカスを改善する

- 二日酔いを予防する

- 精神を安定させる

*-*-*-*-*

大豆に多く含まれる栄養とそのはたらきをお伝えしました。最後にこれらをまとめて、

大豆を食べると

どんな効果が得られる?

どんな人こそ食べるといいの?

についてお伝えします。

大豆の8つの効果効能

大豆には、2種類の食物繊維、マグネシウム、鉄、銅、タンパク質やイソフラボンなど、さまざまな栄養が豊富。

これらの栄養のなかでも特に「私たちの不足分を大豆でしっかり補える栄養」のはたらきを中心に、大豆に期待される効果をまとめてみました。

- 便秘を解消する

固い便を柔らかくしてカサを増やしてお通じをスムーズに。善玉菌を増やして腸内環境も整える。 - 中性脂肪を減らす

食べ物の脂肪が中性脂肪となる前に便として排出する - コレステロールを下げる

コレステロールを排出するだけでなく、コレステロールを消費して減らす - 血糖値の上昇をおさえる

水溶性食物繊維がほかの食べ物の消化もゆっくりにして血糖値の上昇をおさえる - 血圧を下げる

水溶性食物繊維やカリウムが余分な塩分を排出する - 骨や歯を丈夫に

マグネシウムや鉄分が骨や歯を強くする - 貧血予防

鉄・銅・モリブデンが血液をつくる - 疲労回復

食べ物を分解・代謝してエネルギーをつくる

ということで、大豆をぜひ食べてもらいたい人は……

こんな人こそ大豆を食べて!

大豆をぜひ食べてほしい人はこちら!

- 血圧が高い

- 血糖値が気になる

- お腹まわりが気になる

- 便秘ぎみ

- 貧血ぎみ

- 疲れがとれない

- ストレスが多い

- お菓子をよく食べる

たんぱく質やイソフラボンなど女性にうれしい栄養も豊富な大豆。

生活習慣病を予防したい、ダイエットしたい、お酒やお菓子が好き、といった方にもぜひ食べてもらいたいのが大豆なのです。

大豆に多い栄養:まとめ

大豆に多い栄養と期待される効果を紹介しました。

大豆に多い栄養:1日の必要量に対して多い順番に、モリブデン、不溶性と水溶性の食物繊維、マグネシウム、鉄、銅、ナイアシン、マンガン、ビタミンE、カリウム

大豆の効果:便秘解消、中性脂肪やコレステロールを減らす、血圧を下げる、血糖値をおさえる、骨や歯を強くする、貧血予防、疲労回復

大豆の煮豆なら小皿一皿にもあらゆる栄養がぎっしり。煮豆や野菜スープなど、ふだんの食生活にぜひ取り入れてみてください。